Séquences – La revue de cinéma

À propos de…

Abonnement

Anciens numéros

Contact

Accueil

En couverture

En salle à Montréal

Entrevues

Recensions

Sergio Leone

29 avril 2019

| ÉTUDE |

Mario Patry

QUE VIVA LEONE !

En 1964, le phénomène – mythe – Sergio Leone fut mis en orbite. Dès lors, il connaît une carrière ascensionnelle fulgurante, irréversible et universelle qui suscite admiration aveugle et sans borne auprès du public du parterre et de la presse spécialisée, et une jalousie rancunière et tenace de la critique de la presse à grand tirage. Se déclare alors une bataille rangée entre « anciens » et « modernes » : Le plus grand réalisateur de tous les temps pour les uns, le cinéaste le plus surfait du siècle pour les autres. Même les comités de certaines revues de cinéma se divisent, s’opposent, combattent puis se scindent!

Sergio Leone (à gauche) Président du Jury au Festival des films du monde de Montréal, en 1984

Le clivage n’a jamais été aussi violent qu’avec la sortie de son prochain film qui demeure son chef d’œuvre absolu auprès des inconditionnels fans, à l’occasion duquel se déclare une véritable bataille d’Hernani. S’il ne peut convaincre les producteurs américains de s’engager dans son projet d’un film noir (ceux-ci ne veulent abandonner la poule aux œufs d’or), il peut en revanche tourner Il était une fois dans L’Ouest / C’era una volta il West (1968) à l’abri de tout contrôle. Pour plus de liberté, il devient le producteur avisé de ses propres films en fondant la Rafran1. Avec un courage dans la provocation qui n’est pas si fréquent, il entreprend, avec l’aide de deux jeunes intellectuels marxistes, de narrer sa vision personnelle de la conquête de l’Ouest à travers leurs souvenirs cinéphiliques de westerns hollywoodiens.

Il accepte donc et dénature cette commande où il désacralise avec une nostalgie athée (c’est-à-dire sans regret) le genre roi américain, au point d’en faire une prosopopée, un anti-western d’auteur type. Cette apothéose en forme d’apostasie – le film procède de la remise en question des valeurs morales américaines véhiculées par le genre – annonce la fin du western car l’originalité du film réside moins dans le déplacement des frontières du langage que dans celui des genres cinématographiques. Leone a montré dans le western ce que d’autres avant lui montraient dans le film noir. Cette petite révolution fut un choc. Le public n’était pas le même ou plus exactement, son attente était différente. D’un film noir, les spectateurs attendaient la description de la violence urbaine, laquelle, comme nul ne l’ignorait, est rarement belle. En revanche, quand le spectateur découvrait un western, il prenait une attitude apprêtée, il se préparait à voir diffusée par la légende, jamais celle de l’Histoire : la loi du genre l’imposait.

On connaît le mot fameux de Leone le plus souvent répété qui expliquait la différence essentielle entre lui et John Ford : « Lorsque les personnages de Ford ouvrent une fenêtre, c’est toujours avec optimisme ; lorsque mes personnages posent le même geste, c’est avec pessimisme. » Il était une fois dans l’Ouest achève ce travail de codification systématique qui désigne le western comme un véritable « ballet à figures imposées et au rituel minutieux » dont la perfection – malgré l’inachèvement – confine à la mort du genre. En codifiant les règles de ce genre si intimement liées à un haut degré de convention – en accentuant une sorte d’uniformisation et d’exténuation génétique puisque « la perfection, poussée à l’excès, meurt de pléthore » – le cinéaste prend ses distances par rapport au western dont le déclin est encore précipité par la disparition du star-système à l’ancienne manière.

On connaît le mot fameux de Leone le plus souvent répété qui expliquait la différence essentielle entre lui et John Ford : « Lorsque les personnages de Ford ouvrent une fenêtre, c’est toujours avec optimisme ; lorsque mes personnages posent le même geste, c’est avec pessimisme. » Il était une fois dans l’Ouest achève ce travail de codification systématique qui désigne le western comme un véritable « ballet à figures imposées et au rituel minutieux » dont la perfection – malgré l’inachèvement – confine à la mort du genre. En codifiant les règles de ce genre si intimement liées à un haut degré de convention – en accentuant une sorte d’uniformisation et d’exténuation génétique puisque « la perfection, poussée à l’excès, meurt de pléthore » – le cinéaste prend ses distances par rapport au western dont le déclin est encore précipité par la disparition du star-système à l’ancienne manière.L’éclat de la réussite artistique et esthétique de ce film ne trouvera d’autres échos que la médiocrité assez uniforme du reste de la production du « western spaghetti » car ce film marque aussi l’apogée d’un genre et d’un style, celui d’un cinéaste encore féru du cinéma américain et qui ne va jamais parvenir à se détacher tout à fait de cette influence. Leone reste fidèle à l’éloquence et à l’abstraction du cinéma muet mais aussi au sens du détail du néo-réalisme. Il reste aussi fidèle à une thématique de l’amitié virile et de l’individualisme à laquelle il ne cessera d’apporter de subtiles variations jusqu’à sa dernière œuvre.

À l’opposé de Ford qui a préféré s’attacher à sa réputation de technicien compétent et croire à l’importance de faire des films coûte que coûte, Leone n’a jamais consenti à être ravalé au rang de « simple rabatteur de fric » et de « bon conteur », et s’est appliqué à construire une œuvre personnelle « aussi peu abondante en titres qu’elle fut généreuse en recettes ». Tel est le mythe qu’il voulut sans doute entretenir dans son acharnement à défendre Il était une fois la révolution / Giù la testa / Duck, You Sucker(1971) que rien ne destinait à le réaliser et dont le titre original (Giù la testa = ras-le-bol, courber l’échine) sonnait comme une impasse à sa carrière et qui trahissait un indiscutable recul artistique par rapport à ses films précédents.

À l’opposé de Ford qui a préféré s’attacher à sa réputation de technicien compétent et croire à l’importance de faire des films coûte que coûte, Leone n’a jamais consenti à être ravalé au rang de « simple rabatteur de fric » et de « bon conteur », et s’est appliqué à construire une œuvre personnelle « aussi peu abondante en titres qu’elle fut généreuse en recettes ». Tel est le mythe qu’il voulut sans doute entretenir dans son acharnement à défendre Il était une fois la révolution / Giù la testa / Duck, You Sucker(1971) que rien ne destinait à le réaliser et dont le titre original (Giù la testa = ras-le-bol, courber l’échine) sonnait comme une impasse à sa carrière et qui trahissait un indiscutable recul artistique par rapport à ses films précédents. Il récupéra cette entreprise après dix jours de tournage et quatre cents millions de lires englouties, cédant au chantage de la United Artists qui obtenait de Rod Steiger, pour avoir le plaisir d’être dirigé par le célèbre maître, la réduction au tiers de son cachet de 750 000 dollars ! D’ordinaire calme et patient – Leone n’a pas l’impétuosité ni la loquacité typique du méridional – le réalisateur céda finalement à l’emportement et, suffoquant de colère, il accabla le malheureux Rod Steiger pour s’être interposé entre lui et Coburn avec qui il réglait un plan. À la fin de sa carrière, il dira : « Ce n’est pas mon film préféré mais c’est celui qui m’est le plus cher, comme l’est un enfant mal formé ».

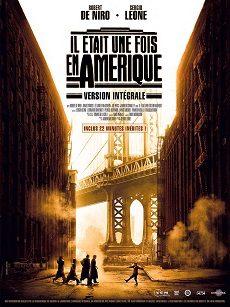

Réduit à l’inactivité pour son entêtement à tourner Il était une fois en Amérique / Once Upon a Time in America / C’era una volta in America, projet sans cesse ajourné, mûri pendant plus de quinze ans, il le réalisera avec plus de moyens mais aussi avec plus de lourdeurs et de schématismes. Entre temps, il s’est consacré avec plus ou moins de bonheur à la production. Si Mon nom est personne / Il mio nomme è Nessuno (1973, Tonino Valerii) qui a été conçu comme une riposte à Trinita en transposant un épisode de la lutte entre Ulysse et Philoctète – et lui porta ombrage momentanément – s’avéra une excellente opération de relations publiques, quoiqu’il n’évita le désastre que par l’intervention du maître, l’échec artistique et public d’Un génie, deux associés, une cloche / Un genio, due compari, un pollo(1975), compromettait davantage la réputation du producteur que celle du réalisateur (Damiano Damiani) qui s’acquitta de cette tâche sans grande conviction. Ce qui prouve qu’un film fait pour le public échoue presque toujours2.

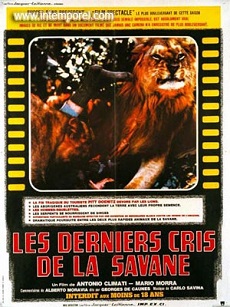

Réduit à l’inactivité pour son entêtement à tourner Il était une fois en Amérique / Once Upon a Time in America / C’era una volta in America, projet sans cesse ajourné, mûri pendant plus de quinze ans, il le réalisera avec plus de moyens mais aussi avec plus de lourdeurs et de schématismes. Entre temps, il s’est consacré avec plus ou moins de bonheur à la production. Si Mon nom est personne / Il mio nomme è Nessuno (1973, Tonino Valerii) qui a été conçu comme une riposte à Trinita en transposant un épisode de la lutte entre Ulysse et Philoctète – et lui porta ombrage momentanément – s’avéra une excellente opération de relations publiques, quoiqu’il n’évita le désastre que par l’intervention du maître, l’échec artistique et public d’Un génie, deux associés, une cloche / Un genio, due compari, un pollo(1975), compromettait davantage la réputation du producteur que celle du réalisateur (Damiano Damiani) qui s’acquitta de cette tâche sans grande conviction. Ce qui prouve qu’un film fait pour le public échoue presque toujours2.En tant que producteur, on lui doit aussi Il gatto (Qui a tué le chat ?) de Luigi Comencini en 1977, Il giocattolo (Un jouet dangereux) de Giuliano Montaldo en 1979. Il a aussi produit pour le marché italien trois films de Carlo Verdone dont le frère Luca avait édité le second livre italien consacré à Sergio Leone en 1979 avec le scénario de Pour une poignée de dollars (Cappelli Editore, Bologne), Un sacco bello en 1979, Bianco, rosso e verdone en 1981 et Troppo forte en 1985. Ce qui est encore moins connu du grand public, il a aussi produit deux documentaires, dont Les derniers cris de la Savane en 1973 d’Antonio Cirati et Mario Morra, puis La Fête sauvage de son ami Frédéric Rossif en 1976.

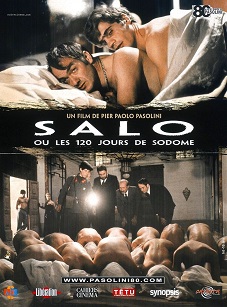

Ce revers de fortune (l’échec artistique d’Un génie, deux associés, une cloche) coïncidait avec les ennuis majeurs de Grimaldi qui espérait sortir de l’impasse où il se trouvait avec le projet de Leone, pour lequel il obtint finalement les droits du roman. Malgré le succès du Décaméron (Pasolini, 1971) et du Dernier tango à Paris (Bertolucci, 1972), les dépenses monstrueuses engagées avec 1900 (Bertolucci, 1976), Salò ou les 120 journées de Sodome (Pasolini, 1976) et Le Casanova de Fellini – qui coûta à lui seul huit millions de dollars – s’ajoutèrent à leurs retentissants échecs commerciaux pour entraîner la maison de production de Grimaldi (P-E-A) dans une débâcle financière qui, à l’époque, lui coupa la confiance des majors américains et l’accès au grand public international. Ce qui occasionna la rupture définitive avec Leone en ajournant la préproduction de sa fresque dont le devis s’élevait à douze millions de dollars.

Ce revers de fortune (l’échec artistique d’Un génie, deux associés, une cloche) coïncidait avec les ennuis majeurs de Grimaldi qui espérait sortir de l’impasse où il se trouvait avec le projet de Leone, pour lequel il obtint finalement les droits du roman. Malgré le succès du Décaméron (Pasolini, 1971) et du Dernier tango à Paris (Bertolucci, 1972), les dépenses monstrueuses engagées avec 1900 (Bertolucci, 1976), Salò ou les 120 journées de Sodome (Pasolini, 1976) et Le Casanova de Fellini – qui coûta à lui seul huit millions de dollars – s’ajoutèrent à leurs retentissants échecs commerciaux pour entraîner la maison de production de Grimaldi (P-E-A) dans une débâcle financière qui, à l’époque, lui coupa la confiance des majors américains et l’accès au grand public international. Ce qui occasionna la rupture définitive avec Leone en ajournant la préproduction de sa fresque dont le devis s’élevait à douze millions de dollars.Dans l’intervalle qui précéda la longue mise sur pied de ce projet, il tourna près d’une douzaine de publicités, « le jogging des réalisateurs de longs métrages » et surtout, il a voyagé et participé à de nombreux festivals, explorant puis rejetant de nombreux projets d’adaptation. En 1971, il participe au jury officiel du Festival de Cannes, en tant que membre, sous la présidence de Michèle Morgan. En 1978, il a été invité de nouveau à participer de nouveau en tant que membre du jury officiel à la Berlinale sous la présidence de Patricia Highsmith. L’année suivante, Serge Losique l’invite à la présidence du Festival des films du monde de Montréal et en 1988, un an avant sa mort, il préside la Mostra de Venise.

Après avoir été un cinéaste qui semblait à jamais rejeté de la moindre zone d’honorabilité culturelle – « Je n’ai jamais envisagé sérieusement de rentrer dans l’Histoire du cinéma » confie-t-il ingénument – Sergio Leone a fini par endosser fatalement l’uniforme « du cinéaste qui tourne un grand film ». Et sans doute, il avait bien mesuré les dangers du genre – à l’opposé du western, l’émotion ressentie lors de la projection d’un film noir est essentiellement cérébrale – qui lui imposait un style différent du sien. Afin de demeurer fidèle à la vérité dramatique, il adopta une mise en scène moins directionnelle, plus statique. Malgré tout, il semble que la patte du cinéaste se soit considérablement alourdie avec les années ; et la surenchère dans la violence et l’outrance des effets – les 22 coups de téléphone, l’oppressante visite d’un caveau de luxe au Riverdale – finit par créer une atmosphère saturée, étouffante, qui, au lieu de convaincre le spectateur, l’obsède et le lasse.

Essayant de rompre la grisaille d’un 7e art à bout de souffle, Leone s’impose avec cette œuvre américanophile et mégalomane dont l’outrance délibérée va de pair avec une ambition cosmique qui culminera avec la dernière scène où le héros refuse le réel et se réfugie dans le rêve. Résultat : le film attira et mérita l’éloge « de la grande société » mais se coupa du « petit peuple » pour lequel cet univers culturel décadent et rétro apparut aussi inaccessible que le passé de l’empire romain … L’austérité est l’apanage des riches ; le faste de la fête étant à la mesure de la misère d’un peuple. Leone a éclairé ici avec une véracité implacable tout le mal incurable qui mine tout impérialisme, de même que son destin propre. Mauriac disait que « le triomphe et la victoire sont pour les peuples ce que la gloire et l’argent sont pour l’individu … un poison sans remède ! »

Il faut donc voir dans Il était une fois en Amérique un témoignage authentique sur l’atmosphère politico-existentielle de la culture de la satisfaction de la fin du siècle, une fable de l’effondrement vital dans un monde moderne désacralisé. Évocation de la dégradation du rêve américain – comme tout petit bourgeois romain, Leone rêva d’Amérique – mais aussi du crépuscule d’un « certain cinéma » dont le cinéaste, formé au croisement de l’abstraction et de l’éloquence du cinéma muet avec le sens du détail du néo-réalisme – aura été l’un des derniers témoins.

La version « américaine » exécutée par Sack Staenberg sur les instructions d’Alan Ladd Jr. – quelques âmes sensibles souhaiteraient que ces deux noms deviennent aussi notoirement célèbres qu’Hérode et Ponce Pilate – valut au cinéaste une première alerte cardiaque. Il succomba finalement à un infarctus du myocarde le 30 avril 1989, au moment où il préparait un film de cent millions de dollars sur les Neuf cents jours de Léningrad. Il eut droit aux obsèques et aux hommages que l’on réserve aux grands hommes d’État car Sergio Leone incarna l’un des symboles vivants du miracle italien. On estime que ses cinq westerns ont totalisé des recettes italiennes d’au-delà de quatre-vingt-dix milliards de lires. Mais l’impact psychologique et culturel demeure inestimable si l’on songe à l’admiration, l’étude et à l’estime jamais démentie dont il fut l’objet auprès des réalisateurs de la Nouvelle-Vague américaine. Très curieusement, alors qu’il ne bénéficia jamais d’une stratégie concertée de réhabilitation comme ce fut le cas pour Alfred Hitchcock ; la gloire de Leone se compare à celle de Chaplin et de Ford sans jamais qu’un seul de ses films ne soit l’objet de suite ou de remake.

La version « américaine » exécutée par Sack Staenberg sur les instructions d’Alan Ladd Jr. – quelques âmes sensibles souhaiteraient que ces deux noms deviennent aussi notoirement célèbres qu’Hérode et Ponce Pilate – valut au cinéaste une première alerte cardiaque. Il succomba finalement à un infarctus du myocarde le 30 avril 1989, au moment où il préparait un film de cent millions de dollars sur les Neuf cents jours de Léningrad. Il eut droit aux obsèques et aux hommages que l’on réserve aux grands hommes d’État car Sergio Leone incarna l’un des symboles vivants du miracle italien. On estime que ses cinq westerns ont totalisé des recettes italiennes d’au-delà de quatre-vingt-dix milliards de lires. Mais l’impact psychologique et culturel demeure inestimable si l’on songe à l’admiration, l’étude et à l’estime jamais démentie dont il fut l’objet auprès des réalisateurs de la Nouvelle-Vague américaine. Très curieusement, alors qu’il ne bénéficia jamais d’une stratégie concertée de réhabilitation comme ce fut le cas pour Alfred Hitchcock ; la gloire de Leone se compare à celle de Chaplin et de Ford sans jamais qu’un seul de ses films ne soit l’objet de suite ou de remake. Il faut donc voir dans Il était une fois en Amérique un témoignage authentique sur l’atmosphère politico-existentielle de la culture de la satisfaction de la fin du siècle, une fable de l’effondrement vital dans un monde moderne désacralisé. Évocation de la dégradation du rêve américain – comme tout petit bourgeois romain, Leone rêva d’Amérique – mais aussi du crépuscule d’un « certain cinéma » dont le cinéaste, formé au croisement de l’abstraction et de l’éloquence du cinéma muet avec le sens du détail du néo-réalisme – aura été l’un des derniers témoins.

« Tout ce qui relève du génie est toujours considéré comme dangereux, disait Jean Cocteau. On a coutume de dire d’un homme génial qu’il est dangereux. Ça veut dire qu’il a de mauvais imitateurs, mais ce n’est pas la faute de cet homme génial. » (Du cinématographe, p. 49) Avec le recul, l’héritage de l’œuvre et du style de Leone nous semble mitigé. On a beaucoup reproché à Leone d’avoir largement participé à l’escalade de la « violence gratuite » au cinéma, ce qui est discutable et plus ou moins justifié. Il faut savoir que Leone avait lui-même peur des armes à feu et représentait la violence dans sa réalité tragique et existentielle, jamais comme un simple jeu d’extermination, comme dans le cinéma américain de l’ « après Leone » qui commence avec Nevada Smith d’Henry Hathaway (1966).

Sergio Leone était d’abord et avant tout un très grand directeur d’acteur et choisissait lui-même jusqu’au dernier figurant, avec un immense respect pour les comédiens, a contrario de plusieurs cinéastes majeures qui les méprisaient. Ce qui a frappé le plus l’Imagination des contemporains, c’est la mise en scène spectaculaire de ses films avec un souci du réalisme accentué, de même que l’utilisation originale de la trame sonore, au sens large. La révolution dans ce registre s’opère aux États-Unis durant la décennie suivante, les années 1970. Dès 1965, Leone introduit dans Et pour quelques dollars de plus, qui figure comme étalon de mesure de l’ensemble du genre du Western all’Italiana, l’amplification réaliste des armes à feu, ce qui est au centre du sujet du film dès le premier plan. Non, ce qui a le plus déconcerté la critique et une partie du public, c’est son souci formel et son « maniérisme exacerbé » ou encore, l’éclectisme d’influences internationales (Ford au premier chef, Hawks, Chaplin, Lang, Fuller, Kurosawa, Eisenstein, etc…)

La vision d’un film de Leone est toujours une expérience philosophique un tant soit peu « amorale » mais jamais immorale. D’où son humour noir et caustique romain et son pessimisme sur la condition humaine en général mais un certain optimisme pour l’individu de tirer son épingle du jeu, qui dérive de ses lectures d’adolescent alors qu’il dévorait les romans noirs américains des années 1930 et 1940. Leone avait une formation de « découpeur » d’où les scénarios très détaillés et structurés avec un montage interséquentiel elliptique. Là où l’influence de Leone apparaît la plus funeste, c’est qu’à partir de lui, chaque film doit devenir un « événement » avec son design sonore et visuel bien démarqué et distinctif. En effet, l’on reconnaît un film de Leone dès les premières images comme l’on identifie une trame sonore de Morricone dès les premières notes. Ce tournant a été fatal pour le cinéma traditionnel courant qui dorénavant ne peut échapper à cette règle rigide et incongrue.

Le plus grand reproche que l’on lui ait attribué, c’est la simplification à outrance des scénarios, phénomène qui lui est pourtant étranger et qui concerne peut-être en partie les fagioli westerns qu’il a produits. Une erreur grossière consisterait à juger qu’il n’a pas été apprécié par ses pairs de son vivant, comme le suggère le site français Wikipédia qui lui est consacré. Tout au contraire, il a reçu maints témoignages d’admiration de ses prédécesseurs comme John Ford en premier lieu (et aussi Howard Hawks) et de son vivant ! Il était l’ami de Stanley Kubrick, John Boorman, Sam Peckinpah, Roman Polanski, Pier Paolo Pasolini, Costa Gavras, Vittorio Cottafavi et autres. Il a eu une influence marquée et indéniable sur Clint Eastwood qui lui a dédicacé deux films, et dans une moindre mesure sur Martin Scorsese (à qui il a légué sa copie personnelle de Il était une fois dans l’Ouest et qui visionne ce film une fois par semaine!), Steven Spielberg qui le vénère, John Carpenter, Bernardo Bertolucci, Jean Pierre Jeunet, Alejandro Jodorowsky, Théo Angelopoulos, Glauber Rocha, Robert Altman, Quentin Tarantino (qui affirme que Leone a déterminé sa vocation cinématographique), K. Lee Woon, Marco Vicario, pour ne nommer que ceux-là, parmi les plus connus. Sans parler de ses innombrables admirateurs dont Patrice Leconte, Arnaud Desplechin et Claude Berri pour la France seule…

Il est très instructif de rappeler ce bref passage de Claude Beylie à propos de John Ford dans le Dictionnaire Larousse du cinéma (Paris, 1986, p. 254) : « Dans le référendum organisé en 1976 par la Cinémathèque de Bruxelles, à l’occasion du bicentenaire (de l’indépendance) des États-Unis, auprès de 200 spécialistes internationaux, visant à désigner les plus grands films de l’histoire du cinéma américain, John Ford arrive en tête, distançant Griffith, Chaplin et Welles ». Or, il est notoire que Sergio Leone a consacré l’essentiel de son œuvre personnelle afin de rendre un hommage à John Ford. Lors de ses funérailles, tenues le 3 mai 1989 à Saint-Paul hors les murs de Rome, une foule de cinquante mille personnes était massée autour de l’édifice et avait enveloppé l’une des colonnades avec une immense banderole qui disait : «Merci Sergio ! Tu étais plus grand que John Ford!» Ford était, en effet, de son propre aveu, « un paysan qui tournait des films de paysans ». Leone était un urbain cosmopolite qui réalisait des films mythiques pour la postérité. Non seulement le cinéma était grand à son époque, mais c’est lui qui réalisait les meilleurs… L’on est permis d’établir qu’entre Ford et Leone, il n’y a pas une différence de degré mais de nature.

Il faut toutefois rester lucide et constater que la célébrité (et la gloire incontestable) de Sergio Leone s’est quelque peu émoussée depuis dix ans. Il n’est plus connu que par les cinéphiles avertis et les étudiants en cinéma, mais presque inconnu du grand public chez les milléniaux. Mais ses films demeurent toujours disponibles et constamment réédités sur le marché du Blu-ray et du DVD et sont plus connus que leur auteur. Ce qui confirme un adage fameux d’Henri Agel qui conseillait « de se tenir très loin des cinéastes et très proche des films ». Aujourd’hui, l’on écrit presque autant sur Sergio Leone depuis qu’il est décédé que sur Federico Fellini durant son vivant. Une étrange inversion est sur le point de s’opérer. Un jour, sans doute, Leone rejoindra Jules Verne et Agatha Christie parmi les figures les plus populaires des XIXe et XXesiècles. Il faut garder à l’esprit ce détail révélateur que ses archives personnelles et professionnelles n’ont jamais encore fait l’objet de publication. Par exemple, le scénario d’Il était une fois dans l’Ouest, pour ne citer qu’un cas criant, n’a jamais été offert au public. Ce qui ne saurait tarder.

Il faut toutefois rester lucide et constater que la célébrité (et la gloire incontestable) de Sergio Leone s’est quelque peu émoussée depuis dix ans. Il n’est plus connu que par les cinéphiles avertis et les étudiants en cinéma, mais presque inconnu du grand public chez les milléniaux. Mais ses films demeurent toujours disponibles et constamment réédités sur le marché du Blu-ray et du DVD et sont plus connus que leur auteur. Ce qui confirme un adage fameux d’Henri Agel qui conseillait « de se tenir très loin des cinéastes et très proche des films ». Aujourd’hui, l’on écrit presque autant sur Sergio Leone depuis qu’il est décédé que sur Federico Fellini durant son vivant. Une étrange inversion est sur le point de s’opérer. Un jour, sans doute, Leone rejoindra Jules Verne et Agatha Christie parmi les figures les plus populaires des XIXe et XXesiècles. Il faut garder à l’esprit ce détail révélateur que ses archives personnelles et professionnelles n’ont jamais encore fait l’objet de publication. Par exemple, le scénario d’Il était une fois dans l’Ouest, pour ne citer qu’un cas criant, n’a jamais été offert au public. Ce qui ne saurait tarder.NOTES

1 Il s’agit d’un acronyme formé par les deux premières lettres du prénom de chacun de ses enfants, dans l’ordre chronologique de leur naissance : Rafaella, Francesca et Andrea.

2 Il y a lieu de faire une nuance qui s’impose. Contrairement à ce qu’affirme l’auteur éminent Christopher Frayling dans sa biographie sur Sergio Leone, Quelque chose avec la mort (Paris : Institut Lumière/Actes Sud, 2018), p. 501, traduit de l’anglais par Gérard Camy avec la collaboration de Jean-Paul Gauvert (Sergio Leone : Something To Do With Death) – Minneapolis : University of Minnesota Press, réédition 2012, p. 366. Le film n’a rapporté que 790 millions de lires (soit 2,8 millions de lires de moins que Mon nom est Personne). Ce film a obtenu en réalité un box-office de 2 780 771 767 lires en Italie. Source : Box-office Italia, 1975-1976, le mercredi 4 février 2009 publié par Fulvio Bennali le 2 avril 2009. Ce film n’a pas représenté une perte financière en Italie et sur la scène internationale pour Leone. En France, il a même connu un certain succès d’estime avec 1 939 079 entrées et 410 439 entrées pour Paris, soit davantage qu’Il était une fois en Amérique , qui a récolté 1 246 044 pour la France et 380 443 pour Paris.

Primeurs à Montréal

[ Nouveaux films dans les cinémas ] Semaine du 26 avril au 2 mai 2019

[ Nouveaux films dans les cinémas ] Semaine du 26 avril au 2 mai 2019« Articles plus anciens

En kiosque

DogmanNo 318 | Avril-Mai 2019

En lumière

Sergio Leone

Exarcheia, le chant des oiseaux

Au gré du vent

« Articles plus anciens

AccèsCulture

Alegría

Scènes de la vie conjugale

Ombre Eurydice parle

« Articles plus anciens

Agenda

Cineplex-Hebdo [18-19]

Cineplex-Hebdo [17-19]

Cineplex-Hebdo [15-19]

« Articles plus anciens

2019 © SÉQUENCES - La revue de cinéma - Tous droits réservés.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire